services 事業のご紹介

点検調査業務

(本社)

社会インフラの老朽化が進む中、インフラメンテナンスの重要性が高まっています。日本国内では、橋梁やトンネル、道路などのインフラの約40%が建設後50 年以上となっており、老朽化が問題となっています。このような状況下で、点検調査の需要は増加しています。

当社は、これまでに多くの点検調査を手掛けており、様々な現場にも対応してきました。毎年100 を超える点検調査を実施し、その結果を基に補修計画を提案しています。また、道路橋点検士などの多くの有資格者が実務を担当しており、専門的な知識と技術を活かして点検調査に取り組んでいます。

私たちは、点検を通じて原因究明を行い、インフラの安全性を確保するための調査を行っています。最新の技術を使用して構造物の劣化状況を分析し、早期発見・早期対応を目指しています。このような点検活動を通じて、インフラの安全を保つことが未来の社会を支えることにつながります。私たちは、安全な社会の実現を目指しています。

橋梁点検

橋梁点検とは

橋梁の構造形式は多岐にわたり、建設年度による特徴も様々です。古い橋梁から最新の橋梁まで、それぞれの特性を理解し、適切な点検方法を選定することが求められます。また、橋梁が設置されている周辺環境も多様であり、都市部や山間部、海沿いなど、環境に応じた点検が必要です。

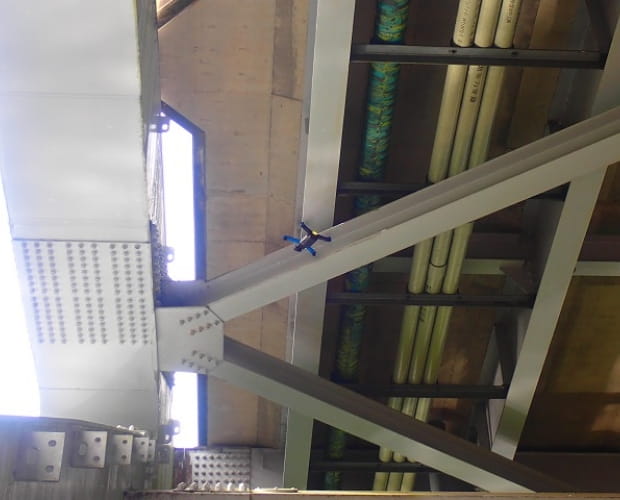

当社では、これらの多様な条件に対応するため、安全かつ確実に点検調査を実施できる方法を立案し、実行しています。例えば、交通量の多い都市部では、交通規制を最小限に抑えつつ、効率的に点検を行う手法を採用しています。また、山間部や海沿いの橋梁では、アクセスの難しい場所でも安全に作業を行うための特別な装備や技術を活用しています。さらに、新技術の採用にも積極的に取り組んでいます。ドローンを用いた空撮点検や画像解析技術など、最新の技術を駆使して、より精度が高く安全な点検を実現しています。

私たちは、橋梁点検を通じてインフラの安全性を確保し、社会の安心・安全を支える役割を果たしています。これからも、技術革新と経験を活かし、信頼される点検調査を提供してまいります。

点検方法

基本的には近接目視を主に、必要に応じて点検機械や橋梁点検車を用いて点検・調査を実施します。また打音検査といって、コンクリート構造物の表面付近のコンクリートの表面をハンマーでたたき、発生した音によって状態を把握します。コンクリートが健全な場合は高い音が、はく離や空洞などがある場合は低い音がすることにより判断します。

○橋梁点検車での点検

橋梁の下部などの点検に活躍する高所作業車です。梯子での点検が難しい場合や、対象橋梁の桁下に立ち入れない場合に使用します。広い作業範囲をカバーし、点検箇所へのスムーズなアプローチが可能です。新設高速道路などに増えている桁厚の橋梁差込作業も余裕で行えます。ローラジャッキにより格納する必要がないため、連続作業も可能です。中型から大型の車両があり、ほとんどの橋梁の点検ができます。

コンクリート桁の点検

鋼桁の点検

ゴンドラを使用しての点検

大型車両(AB1500)を使用しての点検

○高所作業車及び軌陸車での点検

歩道橋での点検や高速道路等、橋梁点検車での作業が難しい場合に使用します。作業用バスケット(作業床)が2m以上の高さに上昇できる能力を持ち、昇降装置、走行装置等により構成され、不特定の場所に動力を用いて自走できる機械の事を指します(安衛令第10条4項等)。従ってこれに該当せず動力で自走しない機械は高所作業台という解釈になります。

桁下の環境に左右されますが、差込角度や車両の位置を工夫する事によって橋梁点検車と同等以上の作業範囲を有します。小型の車両から大型の車両、クローラ車や線路内を走行可能な軌陸車まで様々な種類があります。

歩道橋の点検

高速道路での点検

軌陸車を使用した道路内での点検

クローラ車を使用した幅狭での点検

○地上及び梯子を使用しての点検

比較的小規模な橋梁や桁下から4m未満の橋梁は梯子や地上からの点検になります。梯子を使用する場合は墜落や道具の落下等に注意し、安全第一で作業を行っています。

橋面の点検

地上での点検

脚立を使用した点検

○その他の点検方法

桁下環境や添架物等の状況により上記の点検方法では困難な橋梁も、これまでの経験を生かした様々な方法の点検も行っています。他社で断られた案件でもお気軽にご相談ください。

移動式足場を使用した点検

フロートを使用した点検

ロボットカメラを使用しての撮影

ドローンを使用しての点検

道路照明灯・標識点検

道路照明灯・標識点検とは

道路照明灯や標識は、交通の安全を確保するために欠かせない重要なインフラです。これらの設備は、日々の使用や自然環境の影響を受けるため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。特に、道路照明灯や標識の基部は腐食による倒壊のリスクがあり、実際に倒壊事例も報告されています。このような事故を未然に防ぐためには、定期的な点検と早期の対応が不可欠です。

当社では、道路照明灯や標識の点検においても豊富な実績を持ち、多様な環境下での点検を行っています。都市部の高架道路や郊外の幹線道路、さらには山間部の道路まで、あらゆる場所で安全かつ確実に点検を実施しています。私たちは、道路照明灯や標識の点検を通じて、交通の安全性を確保し、快適な道路環境を提供する役割を果たしています。

点検方法

○高所作業車を使用した点検

基本的には高所作業車を使用した近接目視により点検・調査を実施します。照明灯のカバーやガラス、配線や接続部分の劣化状態や、ボルト・ナットのゆるみ・脱落による落下の危険性を調査します。

高所作業車を使用した点検

高所作業車(屈折タイプ)を使用した点検

照明灯の点検

開口部の点検

○板厚調査

支柱基部においては鋼製の場合が多く、長期の使用により腐食や劣化が進むことがあります。そのため、支柱基部の板厚(材料の厚み)を測定し、腐食や劣化の程度を調査します。

はつり工

はつり深さ計測

板厚調査

防火水槽躯体調査

防火水槽躯体調査とは

防火水槽は、火災発生時に迅速かつ大量の水を供給するための重要な設備です。そのため、防火水槽の躯体が健全であることは、地域の防災機能の維持において不可欠です。しかしながら、防火水槽も他のインフラと同様に、設置から50 年以上が経過しているものが多く、その維持管理が課題となっています。

防火水槽は地下に設置された特殊な構造物であり、その点検や調査には高度な技術力と専門知識が求められます。当社の社員は、多様な調査に対応できる高い技術力を持ち、すべての現場で確実かつ精緻な調査を実施しています。当社では、防火水槽躯体の調査において他社にはない県内有数の実績を誇ります。私たちは、防火水槽躯体の調査を通じて、地域の防災力向上に寄与し、安全・安心な社会の構築を支援する役割を担っています。

防火水槽の点検方法

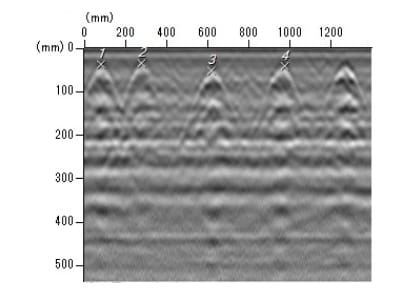

○鉄筋探査

鉄筋探査とは、コンクリート構造物の内部に埋め込まれた鉄筋の位置、間隔(配筋)、深さ(かぶり厚さ)を調査する技術のことです。

コア抜きやはつり工を実施するにあたり、頂版、底版、側壁に対し鉄筋探査を行います。

鉄筋探査機

鉄筋探査状況

鉄筋探査の波形

鉄筋探査後の状況

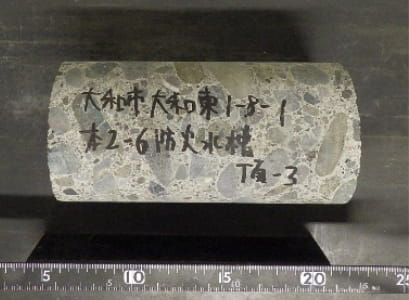

○圧縮強度試験

圧縮強度試験とは、材料や構造物が圧縮荷重に対してどれだけ耐えられるかを評価するための試験です。この試験により、材料の圧縮時の最大強度や変形特性を測定します。

鉄筋探査を行った躯体に対しコア抜きを実施し、抜いたコアに対し圧縮強度試験を実施し、強度を評価します。

コアドリル

コア抜き状況

採取コア

圧縮強度試験

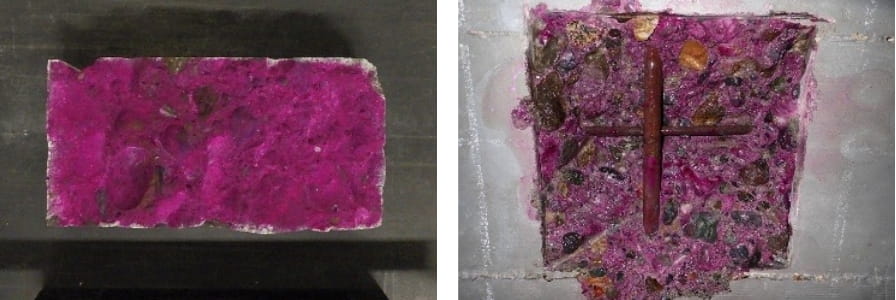

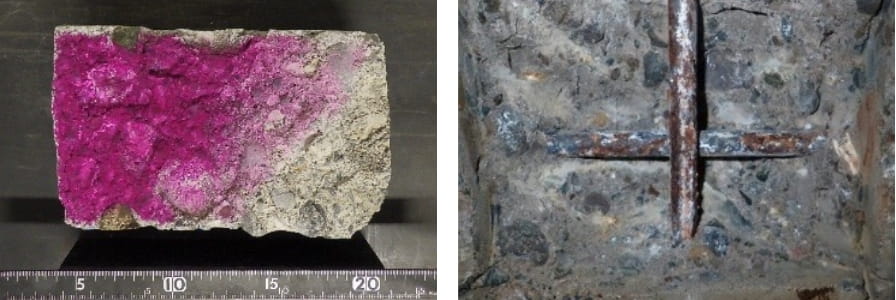

○中性化試験

中性化試験とは、コンクリートの中性化(炭酸化)の進行状況を調べるために行われる試験です。コンクリート中のアルカリ性を示す成分が空気中の二酸化炭素と反応して中性化する現象になります。中性化が進行すると、コンクリート内部の鉄筋が腐食しやすくなるため、構造物の耐久性や安全性に影響を及ぼします

中性化進行無し

中性化進行有り

○部材厚さ測定

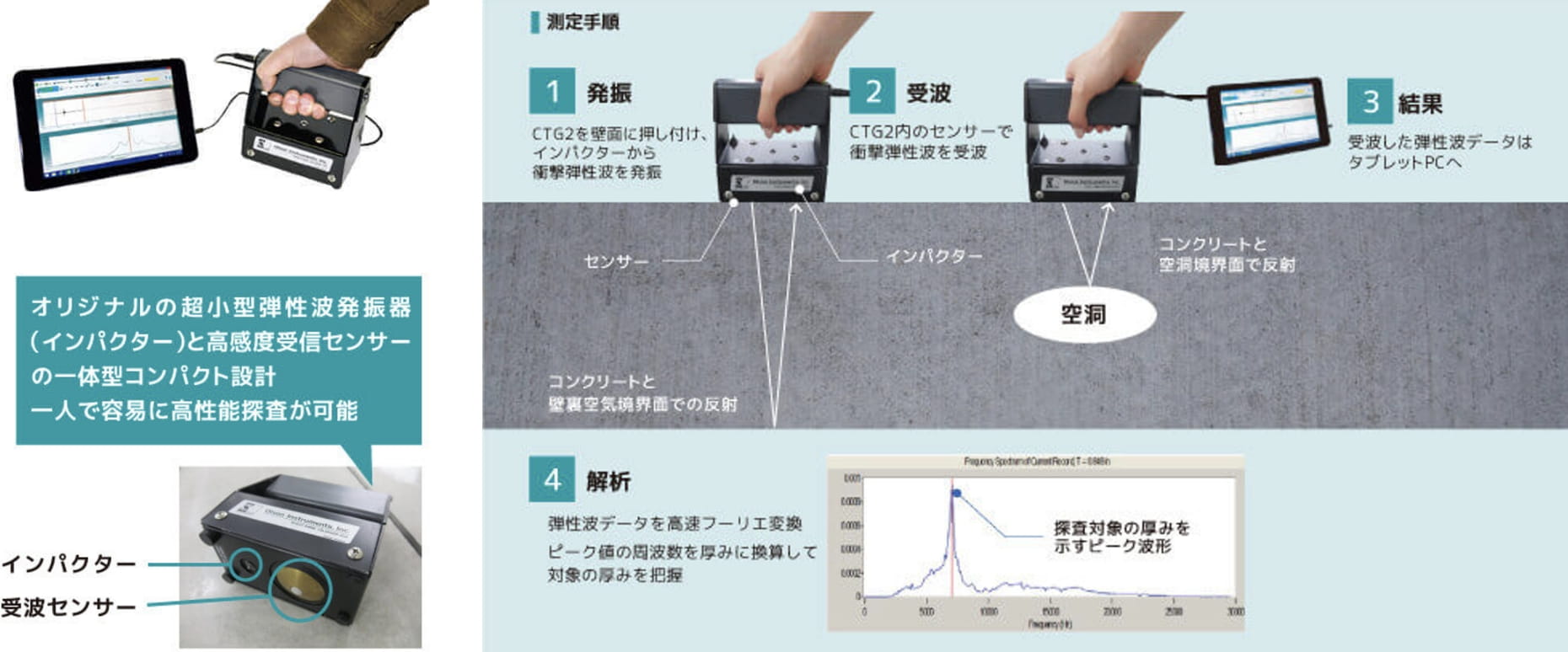

躯体コンクリートの部材厚さを測定する非破壊検査になります。

躯体の構造を把握するため部材厚の測定や、豆板・空洞等の損傷を調査・評価し、状態および変状の記録を行います。

非破壊検査の種類は超音波検査、衝撃弾性波検査、レーダー探査、赤外線サーモグラフィ、電磁誘導法、シュミットハンマー試験があります。

弊社では主に、衝撃弾性波検査とシュミットハンマー試験を実施しております。

●衝撃弾性波検査

衝撃弾性波試験とは、コンクリート構造物に衝撃を与え、その際に発生する弾性波(振動波)の伝播特性を測定・解析することで、内部の欠陥や異常を調査する非破壊検査の一種です。

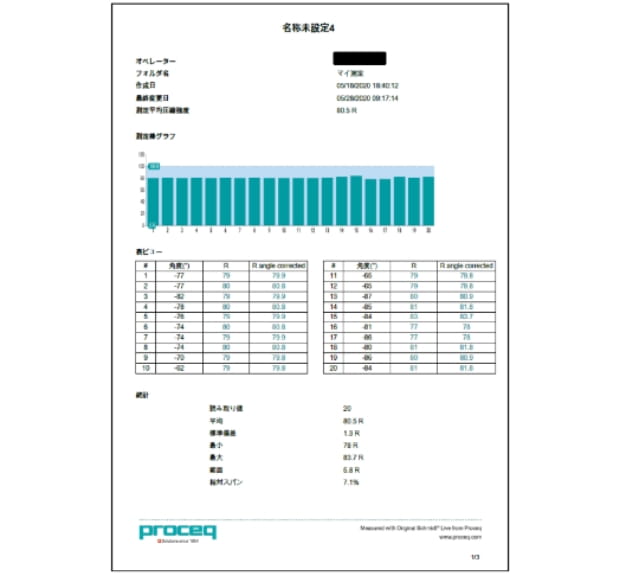

●シュミットハンマー試験

シュミットハンマー試験とは、コンクリートの表面硬度を測定し、その結果から強度を推定する非破壊検査の一つです。簡便で迅速に実施できるため、現場でのコンクリート品質評価や劣化診断に広く使用されています。

シュミットハンマー

測定状況

データ出力例